Tutti sappiamo che una collezione valida si basa sul progetto di un mood efficace ed evocativo.

Se Alessandro Michele non primeggia per l’essere selettivo riguardo le ispirazioni, vince senza dubbio su tutto il resto. In una manciata di stagioni ha zittito chi diceva di aver snaturato l’anima di un brand polite (non è già questa una rivoluzione?) e ha portato alle stelle il fatturato di un’azienda in crisi, rimanendo esclusivo pur essendo democratico. Arricchisce canali Instagram e Pinterest, riempie di contenuti pagine e pagine di giornalismo, oltre che carrelli di e- commerce.

Solo alcuni riescono a portare sulla stessa passerella gli anni 90, le principesse del rinascimento, e donne impettite con taillerino clean e sophisticted. Tra questi, Alessandro Michele primeggia.

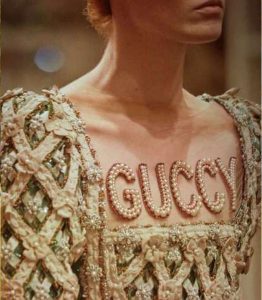

Rivoluzionare senza snaturare, reinterpretare, trovare nuovi chiavi di lettura. I look declinano una donna improbabile quanto attuale. He did it. Lo fa prendendo in prestito accessori dal mondo rinascimentale, il tailleurino clean & sofisticated dagli archivi del bon ton, look spregiudicati anni 90, gli charms alle mani dalle principesse indiane, e i bomber in filato dai guardaroba delle pretenziose collegiali. Look fatti di una wishlost, di tesori perduti, che si fanno wishlist. Se oggi ci fossero state le principesse, quelle delle favole di un tempo, sarebbero state come le donne di Gucci, se ne sarebbero state per un po’ in una stanza dai richiami decò, avrebbero scritto un biglietto ‘puntinando’ le i con dei cuoricini, e poi avrebbero bevuto un sorso di whisky. Delicate e spregiudicate.

Ci saranno state senza altro dita consumate per quei ricami, che subito però si fanno stampe, e quindi illusione, come i colletti, come la tappezzeria. Mentre i lustrini si fanno stoffa e la stoffa si fa pensiero. Davvero ci si perde, davvero è un viaggio che racconta di come la rigidità e il rigore possano diventare frivolezza, che non significa leggerezza, ma che significa arricchire sapientemente, senza stonare. Perché per riuscire ad essere frivoli senza eccedere, bisogna essere severi, e poi bisogna sdoganare quella severità. Insomma per capirlo bisogna fare il gioco prima al contrario, e poi nel verso giusto.

Il mio ricordo di Gucci è fatto di orli mai ineducati e di lunghezze inesplorate, di colori rassicuranti, di un target ormai fatto e scelto e rodato.

Alcuni sostengono che il suo lavoro da designer si riduca ‘solamente’ ad un arguto e sapiente lavoro di styling, di accumulo di capi vincenti, stampe vincenti, accessori vincenti, senza raccontare mai una donna diversa. Benissimo! Ogni brand dovrebbe avere una musa di riferimento, e se in quella musa ci si rivedono milioni di persone, chapeau, non è mica una colpa creare un fenomeno? Ed ecco che prende forma la ‘Guccification’.

Il volto di Gucci è per me come il bambino che non è avvezzo, che non smette di meravigliarsi. Che con ago e filo squarcia il velo di Maya prendendo in prestito suggestioni e stimolazioni visive. Alessandro Michele osa con l’entusiasmo e la fibrillazione di un bambino, ma indovina con la sapienza di chi sapeva già, strizzando l’occhio a chi dice che nella moda non si inventa più niente.

Mi fa pensare al mio amore per mettermi lì e scrutare le donne prepararsi, pensando che il debutto per me sia lontano o prossimo, ma mai imminente.

Ecco, quei tesori son quelle cose che sai, che vuoi, che tieni lì e a cui vuoi bene, ma che ti farebbero sentire impudente e improbabile, fuori tempo.

Come quando trasmettono vecchi film di Natale, in cui nel film è Natale, ma nella realtà non lo è. Come quando una maison, se avete bisogno di classicismo e bon ton, osa sfilare in un tempio dell’arte, della cultura e della storia: la Galleria Palatina di Firenze.

Gucci Resort è stato questo: un film che fa riaffiorare una reminescenza.

Una riga di troppo, per un brand sempre più sopra le righe.